近年来,随着智能手机的普及和移动互联网的快速发展,手机游戏已成为初中生群体中一种普遍且日益严重的娱乐方式。这一现象背后潜藏的问题——手机游戏成瘾,正悄然影响着青少年的身心健康与学业发展,值得我们高度关注并深入探讨。以下是关于初中生手机游戏成瘾现象的分析及其影响。

一、游戏成瘾的现状分析

在当前社会背景下,初中生沉迷于手机游戏的现象愈发显著。他们往往在课余时间乃至夜间熄灯后仍沉浸于虚拟世界,忽视了学习与休息,甚至出现逃课、熬夜等不良行为。据调查数据显示,某地区近半数受访初中生表示每日游戏时长超过3小时,其中不乏长时间连续游戏的个例。这不仅消耗了宝贵的青春时光,更对视力、脊椎健康及睡眠质量造成了严重影响。

二、游戏成瘾的心理机制

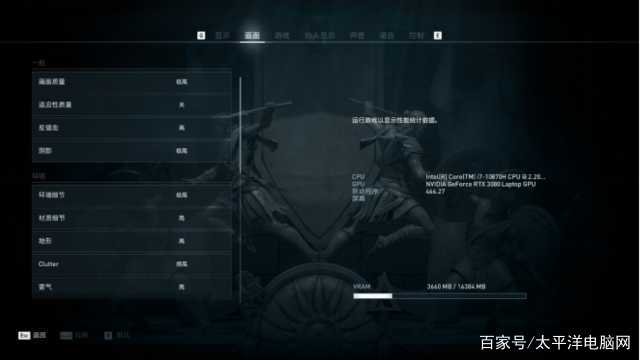

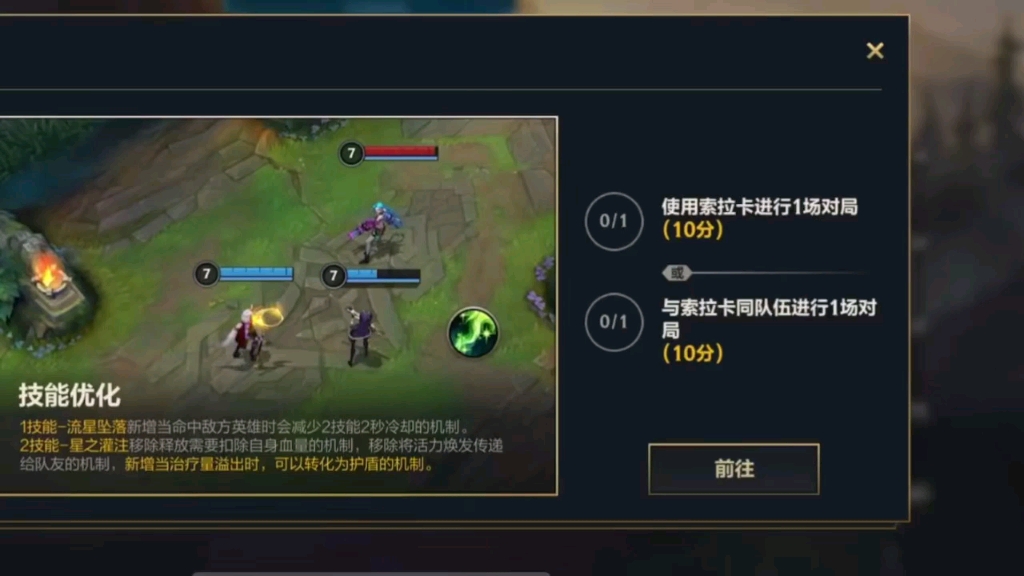

初中生处于青春期,心理尚未完全成熟,易受到外界刺激的影响。手机游戏以其即时反馈、视觉震撼和社交互动的特性,极易吸引他们的注意力。游戏中的成就感、等级提升、奖励获取等正向强化机制,不断刺激玩家的多巴胺分泌,形成强烈的心理依赖。此外,逃避现实压力、寻求情感慰藉也是部分学生沉迷游戏的重要原因之一。

三、游戏成瘾带来的负面影响

1.学业荒废:长期沉迷手机游戏会占用大量学习时间,导致注意力分散,记忆力减退,直接影响学习效率和成绩。

2.身心健康受损:长时间盯着屏幕会导致视力下降,颈椎病变;熬夜玩游戏则严重扰乱生物钟,引发内分泌失调、免疫力下降等问题。

3.社交能力退化:过度投入虚拟世界可能削弱现实中的人际交往能力,产生孤独感、自卑感,甚至引发网络欺凌等不良行为。

4.价值观扭曲:部分游戏内容包含暴力、色情等不良信息,长期接触可能对青少年的世界观、人生观造成误导。

四、应对策略与建议

针对初中生手机游戏成瘾问题,学校、家庭和社会应协同合作,采取多元化措施进行干预。学校应加强心理健康教育,引导学生树立正确的游戏观念,培养健康的兴趣爱好;家长需提高监护意识,合理控制孩子使用电子产品的时间,鼓励参与户外活动和社会实践;社会各界应加大对优质文化产品的供给,净化网络环境,为青少年提供更多积极向上的精神食粮。具体如下:

1.家庭教育:家长应以身作则,限制自身对电子产品的使用,为孩子营造一个健康的生活环境。定期与孩子沟通,了解其心理状态和兴趣爱好,引导他们正确看待游戏,合理安排学习和休闲时间。同时,鼓励孩子参与体育、艺术、阅读等活动,丰富其业余生活,减少游戏时间。

2.学校教育:学校应开设专门的心理健康课程,教授学生识别游戏成瘾的信号、理解其危害,以及如何有效管理自己的时间和情绪。教师应密切关注学生的学习状态和行为变化,一旦发现异常迹象,及时进行个别辅导或联系家长共同解决问题。此外,学校还可以举办丰富多彩的课外活动,如运动会、社团活动等,让学生在参与中体验乐趣,转移对游戏的注意力。

3.政策监管:政府应加强对网络游戏市场的监管力度,严格执行实名注册制度,限制未成年人登录时间,并对含有不良信息的手机游戏进行查处。同时,推动行业自律,引导开发商开发更多寓教于乐、积极向上的游戏产品。

4.个人自控能力:学生应树立正确的价值观和人生观,认识到游戏只是生活的一部分而非全部。学会自我约束和时间管理,设定合理的游戏时间上限,并坚持执行。积极参与体育锻炼和社交活动,保持身心健康和良好的人际关系。遇到困难时积极寻求帮助和支持,避免将游戏视为逃避现实的途径。

初中生手机游戏成瘾是一个复杂的社会问题,涉及个体、家庭、学校和社会多个层面。唯有各方共同努力构建全方位防控体系,方能有效遏制这一现象蔓延势头,保障青少年健康成长。通过加强家庭教育、优化学校教育环境、强化政策监管以及提升个人自控能力等多方面举措的综合施策,我们有理由相信未来能够逐步改善现状,让每一位青少年都能在阳光下自由成长。